〒920-0836 金沢市子来町57

電話 076-252-3319

高野山真言宗 宝泉寺

通称「五本松」(ごほんまつ)

\ 宝泉寺は、ココ! /

藩祖前田利家の守本尊である摩利支尊天をまつる宝泉寺の境内には、桜井梅室(さくらいばいしつ)の句碑がふたつ建っています。ご神木「五本松」周辺をさがしてみてください。

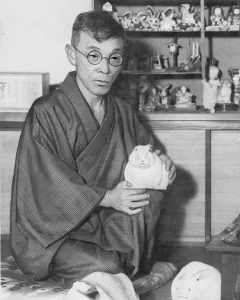

櫻井梅室(さくらいばいしつ)

1769-1852。本名を能充といい、加賀藩の研刀御用係であったが、1807年(文化4)、三十九歳の時に俳諧師になるため辞職し上洛する。文政・天保期は江戸に居住。一時金沢に引退したものの再び上洛。俳名はいよいよ高く、1851年(嘉永4)、二條家から「花の本宗匠」の称を得た。蒼★(そうきゅう)没後の俳壇の重鎮で、序文五十一、跋文十五があり、この数字から勢力の大きさがわかる。また没後「梅室翁紀年録」という一代の年譜が出版された。これも偉人視する風潮の一端と見ることができる。後世、蒼★(そうきゅう)と同様俳壇俗化の元凶のように言われており、その責めは覆うべくもない。しかし、当時好敵手であった貞門系の天来は「俳諧七草」で梅室の付合の非法を難じ、作法の簡易化や大衆への迎合に反発した。これに対し梅室も「梅林茶談」や「霽々志」などで応酬した。いま見ると梅室にやや新しい意見が見られる。「梅室家集」「梅室付合う集」等がある。京都に没し、寺町広小路の北本禅寺に葬られた。享年84歳。

藩祖前田利家の守本尊である摩利支尊天をまつる宝泉寺の境内には、桜井梅室(さくらいばいしつ)の句碑がふたつ建っています。ご神木「五本松」周辺をさがしてみてください。

まず一つは、本堂の前方にあります。戸室の自然石で、約1メートルのずんぐりしたもの。裏には「梅室翁句碑再興の弁」と題して、日清戦争役で陣残した英霊を慰めるため、卯辰山にお堂と句碑が建てられたという旨が刻されています。

英霊たちを供養するお堂は、やがて年を経るにしたがって姿を消し、句碑もまた草むらに隠れ、訪う人もなかったそうです。芭蕉や梅室ゆかりの当地に句碑が移されました。

それがこの句碑です。

まりちゃん

まりちゃん重量感のあるドッシリした句碑です。大きなモチノキの下にあるよ!「ひと雫(しずく)けふの命ぞ菊の露」櫻井梅室。

もう一つは、先のものから5メートルほど離れた「五本松」のそばに築かれています。

かつては庶民遊楽の景勝地であったというだけに、ここからの眺めはバツグンです。白山山系をはるかに眺望し、眼下には金沢市街が広がっています。とりわけここから眺める夕暮れは金沢一です。

碑の形はまことに珍しく、石を積み上げた上に底辺1.3メートルぐらいの三角形の自然石を据えたものです。

「己亥秋連中建之」の文字が見られる。1959(昭和34)11月、「加能俳語史」の著者で俳人、後には金沢市の助役も務めた大河蓼々(良一)を中心に、俳人有志の手に成ったものです。

蓼々は芦湖と称した俳人を父にもち、つとに俳人として名を成し、一方俳譜研究家としても多大の業績を挙げています。その上に俳譜遺跡の顕彰にも一方ならず尽力し、いくつかの句碑建立にその名を留めています。

梅室の句は、滋味豊かな句も多く、民衆文学としての俳譜をさらに一般大衆に近づけた功績があるとさているようです。

まりちゃん

まりちゃんご神木「五本松」のすぐ横。自然石の土台にのった三角形の句碑。

「屋の棟にそふて殖けり梅柳」櫻井梅室。

あわせて目を通していただきたい記事があります。