〒920-0836 金沢市子来町57

電話 076-252-3319

高野山真言宗 宝泉寺

通称「五本松」(ごほんまつ)

\ 宝泉寺は、ココ! /

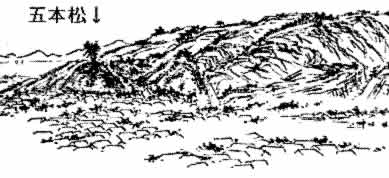

金沢市の市街地の東に、卯辰山というおだやかな姿をした山があります。その山麓から子来坂を、約200メートル登った右側に、摩利支天山宝泉寺(高野山真言宗)。ここは、金沢市街を一望できる景勝地です。境内には有名なご神木「五本松」があります。

五本松は一本の木の根本から幹が五本出ていて、緑を繁らせ、さながら五本の松であるかのように見えたので、市民から「卯辰山の五本松」と敬称されています。

と、同時に、五本松に対して恐怖の念をいだくものも少なくありません。松には天狗が住みつき、魔神の棲家であると、いまなお言い伝えられています。

卯辰山の西端子来町、真言宗宝泉坊(宝泉寺)の地内にあり、圍三丈ばかり、大幹五條に分れ、直立千尺空に聳え、その幾百年を経るをつまびらかにせずといへども、勁節龍髯老いて蒼蒼たり。希有の松樹なり。

且つ松の辺りに常夜灯を點じ、近海船舶往来の目標とす。

元禄の頃、俳人柳隠軒句空、此の地に庵を結びて閑居す。芭蕉翁、北陸行脚の節句空を訪ひて一首。

「散る柳あるじも我も鐘をきく」を吟ぜり。

(『金城勝覧図誌』坤「五本松」より)

【意訳】

「卯辰山(うたつやま)の西端(金沢市子来町、宝泉寺地内)に、胴回り三丈(9.09メートル)ばかりの大きな幹が五又に分かれ、まっすぐ立って1,000尺(303メートル)空にそびえる松がありました。その樹齢は幾百年たっているのか見当もつきません。

その様子は、恐ろしく、まるで強い龍のヒゲのようです。 老いても、なお青々と茂って、まことにめずらしい松の大木であります。

夜になると、「五本松」のそばに常夜灯をともして、日本海をゆく船舶往来の灯台の役目を果たしたそうです。

江戸は元禄の頃、俳人の句空(くくう)がこの地に庵(柳隠軒=りゅういんけん)を結んで静かな住まいをしていました。

そこに、松尾芭蕉が北陸行脚の道すがら、ここに住まいする句空を訪ねたといわれています。

そして、次の一句が生まれました。

散る柳あるじも我も鐘をきく

卯辰山は、金沢城の向かいにあるので「向山(むかいうやま)」といわれ、また龍が伏しているような山並みから「臥龍山(がりゅうざん)」と称されています。

山脈を龍とすると、東方の戸室山から降りてきた龍がここから城の鬼門をにらみつけ、悪を退けるという格好になるわけです。崖っぷちから天にそびえる「五本松」の勇姿は、まさに龍神そのもの。

ここに、加賀藩主前田利家公の守本尊マリシテンをまつり、城下を一望におさめ、天下の泰平を祈ることは地の利にかなったものであるのです。

百万石金沢の鬼門封じの「魔神のすみか」として恐れられ、「ここ一番という時には、絶大な力が授かる」必勝祈願の霊場として、今日に至るまで特別に尊崇される理由はここにあるのです。

いまなお、宝泉寺境内には、ご神木「五本松」が大切に守り育てられています。

まりちゃん

まりちゃん宝泉寺境内は、風水的に見ても最強。すごい場所! 植物の生長がすごいのなんのって! これぞ、正真正銘のパワースポット。

戦国時代、もしここに敵方の砦(とりで)が築かれたらどうなると思う? 城内はもちろん、城下の市街まで丸見え。耳を澄ませば、通行人の声まで聞こえるよ。急いで、隠さなきゃ.. ね。

だから、ここに隠形の神「摩利支天」をおまつりして、金沢城の鬼門に当たるこの要地を隠したんだよ。

浅野川大橋から卯辰山を見上げると、五色の吹流しを風になびかせている高台が見える。卯辰山西端に建つ摩利支天を祀る宝泉寺である。設立は慶長六年頃までさかのぼる真言宗の寺で、諸芸の神としていまも参詣者が絶えない。浅野川低地を隔てて小立野、兼六園、金沢城址に対峙している。日本海まで見渡せるのだが、バブル期頃から建ちすぎたビルに遮られ、ほとんど見えなくなった。

この高台から俯瞰する景観は、街並の猥雑さを優雅さに変換してくれる限界の高さだろう。これより高くなると景観は地図のように平坦になりはじめる。山頂の望湖台からの景観は、ここよりはるかに地図的である。

この高台を「五本松」と呼ぶのは、幹が五本に分かれた松の木があるからだ。五本松には天狗(てんぐ)がすんでいると言われている。宝泉寺拝殿入り口に、天狗の面が一対掛けられている。石彫りだが、その一つは烏(カラス)天狗だ。空を飛ぶ烏天狗は高台にはイメージがぴったりだ。

泉鏡花の小説に「五本松」というのがある。″幾年経(いくとせふ)るか、老松一株、丘の頂きに立って居るかが、根から五本に別れて、梢が丸く繁っている(中略)五本松は荒御魂(あらみたま)の魔神の棲家(すみか)であることを誰も知らないものはいない。この神木に対して、少しでも侮辱を加えたものは立処(たちどころ)にその罰を蒙(こうむ)るという″芸妓も怖がる

(国本昭二、エッセイスト、金沢市。北国新聞「ふるさと万華鏡」)

東の郭が華やかだった頃、芸妓さんたちは五本松をなぜかとても怖がっていた。常連客が交通事故で亡くなったとき、「五本松で立小便したからだ」と本気になって話し合っていた。鏡花の「五本松」にも深夜酔って大声で歌を歌って五本松を通り抜けたら、その夜、怖い夢にうなされて眠れなかった話や、新築の家に天狗が出て家を揺すった話などが書かれている。鏡花も五本松には天狗がすむと思っていたのかもしれない。

温知叢書の五本松の記録には″目回リ五間(9メートル)、高さ二十間(36メートル)、五幹ニ分岐シ亭々トシテ、観音町三丁目ニ望ム崖上ニ直立ス″とあるがその後、崖が崩れ松の根が露出し明治35年頃伐採されている。そのあと植えられた五本松も終戦後枯れ、いまあるのは鏡花の書いた五本松から三代目である。台風に痛めつけられながらも五本の枝に注連縄(しめなわ)を張り巡らせ金沢の街を見下ろしている。

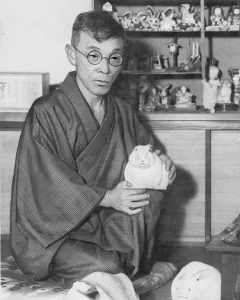

野仏の宝庫

宝泉寺は野仏の宝庫でもある。昭和6年に弘法大師没後千百年を記念して四国八十八ヶ所の礼拝所が作られた。四国八十八ヶ所の本尊に模した八十八体の野仏がこの丘に並んでいて、四国巡礼の模擬体験ができる。70年前に彫られた野仏なのに、曲線彫りの抽象的なもの、三面八本の手を持つキュビズムを思わせる石仏など古さを観じさせない石仏もある。巡り終えると心安らぐ静けさが湧く。

野仏郡の傍らに無縁墓を集めた一画がある。そこで花を供えている婦人に出会った。

「どこのどなたか知らないけどお参りしたいんです」と線香に火をつけた。私も一緒に手を合わせた。どんな立派な墓をつくっても、いつかはきっと無縁墓になるのだなと思いながら。

生前、国本昭二さんが宝泉寺から見る金沢の景観と卯辰山からみる金沢の景観を比較して、「宝泉寺から俯瞰する景観は、街並の猥雑さを優雅さに変換してくれる限界の高さ。これより高くなると景観(卯辰山)は、地図のように平坦になりはじめる」と、よくおっしゃっていた。

ようするに「卯辰山から眺める景観は、宝泉寺の眺望よりはるかに地図的である」ということだ。

また泉鏡花は、「町双六」のなかで、宝泉寺から見る金沢の景観を「大きな双六(すごろく)」に見立てている。

五本松の高台からの眺望は、単なる風景ではなく、生きた人間の暮らしが見渡せる絶妙の高さ。それが宝泉寺からの眺望である。

藩主がここに富田重政をして、摩利支天のお堂を建立させた理由は、まさにここにある。この要所を、摩利支天の隠形の力で、是が非でも隠しておきたかったのだ。そうに違いない。

泉鏡花『町双六』 ― 金沢・卯辰山

天狗の住む「魔所」明治から昭和初期にかけて、北陸は特色ある作家を数多く輩出し、また、この地を舞台とした。

作品も相次ぎ世に出された。近代文学の里と呼ぶにふさわしい北陸に点在する、作品ゆかりの地を金沢学院大学文学部日本文学研究室の教員たちが訪ね歩き、作品の魅力、作家たちが込めた思いの一片を探る。

鏡花の小説『町双六(まちすごろく)』の舞台、金沢市の卯辰山・宝泉寺の五本松と望湖台を訪ねた。ふもとに広がるひがし茶屋街には、観光客が行き交い、毘沙門こと宇多須神社からは、柏手を打つ音が響いてくる。

『町双六』の主人公由紀之助(ゆきのすけ)は一月七日、七草粥の日の午後、帰郷を終えて上京する前に両親の墓参りをしようと、この毘沙門の脇の子来坂を上 がる。従妹(いとこ)のお鶴と一緒で、子どもを乗せた乳母車を押している。大正五年の帰郷の際の体験に基づいた作品で、由紀之助は鏡花、お鶴は又従妹の目細てるさん、子どもはてるさんの五男円幸(えんこう)さんがモデルである。

年末の雪が消えて、嘘のように晴れた日で、追羽根(おいばね)をつく音が、「カチリカチリと天に響く」と作品にある。私が、宇多須神社の外囲いの石垣から子来坂を見上げた時も、多少の雲はあるものの、冬の弱い日が差していた。

子来坂は、第十四代藩主前田慶寧(よしやす)が、幕末に卯辰山を開発したときに造った坂だという。現在はコンクリートで舗装されていて、中央に長い階段が ある。「二町には足りない坂だが、ずいぶん急だね」と由紀之助がいうように、大変な急坂で、息が切れる。由紀之助はお鶴に代わって、数え年で二歳の男の子 を乗せた乳母車を押して上がった。さぞ骨が折れただろう。坂の上の五本松で一休みするのも無理はない。

私は息をはずませて坂上を 右に折れ、五本松に向かった。石段の両側に、小さな巡礼の石仏が並んでいる。摩利支天(まりしてん)を祭る宝泉寺に参詣して、根本近くから御本に枝分かれした五本松を見上げた。目を転じると、眼下に金沢の町が広がっている。吹き上げてくる風は冷たいが、穏やかな日和に恵まれた。鏡花の生まれた下新町(しもしんちょう)も、本願寺別院近くの目細家のあたりも一望できる。浅野川の景観を望む絶好の場所だ。

しかし、ここに来ると、いつも張りつめたものを感じる。五本松があるからだろうか。『町双六』には、「魔所」だとある。

鏡花の別の作品『五本松』では、夜中に高歌放吟(こうかほうぎん)してここを通った若者が、帰宅後、幻覚や幻聴に襲われる。鏡花に限らず、江戸後期生まれ の郷土史家・森田柿園(しえん)の『金沢古蹟志(こせきし)』にも「世人の伝説に、摩利支天堂の五本松は、昔より天狗の住所にて、折々怪異あり」とあるように、古くから天狗が住むと言い伝えられている。

『町双六』のお鶴は、うかつにも子来坂から城下一面が火事になる夢をよく見ると口にしてしまう。その一言が、天狗の眠りを妨げたのだろうか。突然、薄暗くなって、一陣の風が吹き、怪しい気配が漂う。

この後、望湖台で二人は、分別を喪い、死出の道行をする。それも天狗の幻術かもしれない。

タイトルの『町双六』は、五本松から見渡した金沢の町の景観を、大きな双六に見立てたものだが、実際にも『金沢名勝双地賑双六(かなざわめいしょうにぎわ いすごろく)』など、正月遊びの双六で市内を描いたものがある。この作品でサイコロを振るのは人間ではなく「魔所」の支配者、そして駒になるのは、由紀之助とお鶴だろう。

五本松から望湖台を目指した。冬の森は、木の葉も落ちて、静寂そのものだ。木々の間に見え隠れする市街地が少しずつ小さくなっていく。

『町双六』では由紀之助の両親の墓は、「丘一つ小松の中」にあり、やや丈の高い根のある松が目印になっているという。鏡花の両親の墓の実際であろう。望湖台の道路に沿って、七、八本の立派な松が並んでいた。有名は鏡花句碑「はゝこひし夕山桜峯(みね)の松」にいう「峯の松」である。が、「峯の松」がどれかは特定できない。赤褐色の松葉が、一面にこぼれ落ちていた。

次いで、望湖台南端の徳田秋声文学碑の奥に立った。お鶴と由紀之助が五本松越しにお鶴の家から立ち上がる火柱を見て、お鶴はいう。由紀之助と別れたくないばかりに自宅の土蔵に火を伏せてきたのだと。そのまま二人は子どもを置いて駆け落ちし、心中しようとする。五本松の魔に魅せられたに違いない。

そのとき、突然、墓の前に置き去りになった乳母車の中で子供が激しく泣き出す。すると、由紀之助の亡母であろう「端正な婦人」が現れ、「困った子どもたち」とつぶやき。子供を抱いて子守歌を歌う。それと同時に二人は卯辰山に引き戻され、子供は安らかに眠りにつく。家の煙も消え、「音楽」のような「羽子の音」が響いてくる。平穏無事な日常が戻ったのである。魔道に陥る男女が救済する母の奇跡が、印象的である。

(秋山 稔 =金沢学院大学文学部教授、月刊『北國アクタス』2009年12月20日 )

金沢市眺望点「金沢一の絶景どこ」